「ツバメの生態は?どんな鳥なの?」

ツバメ(スズメ目ツバメ科)は、2〜3月頃に日本にやってきて、秋に越冬地へ旅立つ渡り鳥です。

日本に来たばかりの時期は、川や池などで群れになって飛び交い、その後パートナーとともに巣作りを始めます。

ツバメは尾羽の長い方がオスで、短い方がメスで、「チュピッ」などと鳴きながら飛んでいます。

ツバメの巣は泥を材料にしたお椀型の巣で、人の側で巣作りをする習性があります。

fa-assistive-listening-systems

ツバメの鳴き声

| ツバメの鳴き声「チュピッ」 |

ツバメの生態まとめ表

| ツバメの特徴や基本情報 | |

| 特徴 | 翼が長く、飛ぶ能力が高い。くちばしは短いが、口が大きく開き、飛びながら昆虫を捕らえるのに適している |

| 会える季節 | 1年中 |

| 会える場所 | 住宅地、農耕地、駅、川、池 |

| 会える地域 | 日本全国(沖縄では繁殖せず、渡りの途中で見られる) 沖縄にはリュウキュウツバメという別種が1年中見られる |

| 名前 |

|

| 名前の由来 | ツバメの古い名前「ツバクラメ」から「ツバクラ」となり「ツバメ」になったと言われている。「ツバ」は光沢のある「クラ」は黒「メ」は群れる鳥と言う意味 |

| サイズ/重さ | 17cm/18g |

| 食べ物 | 飛んでいる昆虫 |

| ツバメの生態や子育てについて | |

| 鳴き声 | 「チュルリチュルリ、ジャー」「ツピッ」「ジューイジューイ」「チャ」などと鳴く |

| 寿命 | 平均寿命は1年半だが、16年生きた個体も観察されている |

| オスとメス | 尾羽が長いのがオスで、短いのがメス |

| 歩き方 | 足を交互に早足気味に歩くが、巣材を取りに地面に降りた時くらいしか見られない |

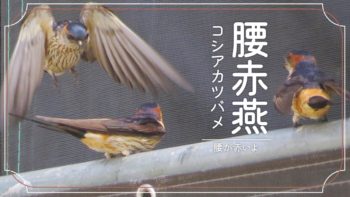

| 似た鳥 | |

| 渡りのルート | 秋になると、ツバメは越冬地へと渡りを行う。標識調査で明らかになった渡り先は「フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム南部など東南アジアの国々」で、ツバメは沖縄など南西諸島を伝って、日本にやってくる事がわかっている |

| 行動 | 水浴びも水を飲む時も、飛びながら行う |

| 子育て |

|

ツバメの巣立ち雛

「ツバメの巣立ち雛はどんな生活をするの?」

巣立ちを迎えたツバメの雛は、巣の近くの電線や木などの高い場所に止まり、親鳥が食べ物を持ってくるのを待ちます。

その後、親鳥のなわばり内の川や茂みを飛びながら、自分で食べ物をとれるようになります。

成長した雛は、雛同士で川や池で集まり始める為、住宅地で見られる事は少なくなります。